営業時間 | 10:00~17:00 |

|---|

定休日 | なし |

|---|

生活者向け 葬儀情報

4章

葬儀のディープな情報 報道・研究者向け

このページでは、後悔しない葬儀のために事前に知っておくべき情報を、葬儀社にとって不都合な真実も含め公開しています。

またこのページは皆様の「こんなことが知りたい」を基に掲載内容を増やしていきますので、内容リクエストもお待ちしております。

m(__)m

トラブルには理由がある!

例えば追加代金などの費用トラブル。

昔から苦情が寄せられるのに、無くなることがありません。

その一番の理由は、葬儀の「総額の定義」が生活者と葬儀社で食い違うこと。(➡chapter1)

最近では、さらに経営不振などの理由(➡chapter2)が加わっているため、さらに費用トラブルが増えており、葬儀後の3人に1人が追加代金を実感している、といったレポートもありました。

葬儀には、昔から様々なトラブルが報告されています。この章では、そうしたトラブルが起こる原因や、葬儀業界の実情などの情報をお伝えいたします。

葬儀社選びのポイント

費用の安心

財布から全部でいくら支払うのか?が事前にわかること。

(理不尽な追加代金がないこと)

また、葬儀社の押しつけによる「押し売り」がないこと。

きちんと偲べる

限られた時間の中で、故人と向き合ってきちんと過ごせること。

また、そのためのアドバイスやサポートが専門家(葬儀社)から当たり前に提供されること。

心が癒される

大切な人を失った喪失感や自分自身に向けられる無力感が「火葬前」に緩和されること。

また、そのためのアドバイスやサポートが専門家(葬儀社)から当たり前に提供されること。

①意外と知らない葬儀料金の仕組み

葬儀の総額=①プラン料金+②オプション料金+③葬儀社以外の費用

①プラン料金

祭壇や棺など、葬儀で利用する主な物品複数をパッケージにしたもの。

広告などで「葬儀料金●●円」と表示される部分。

パッケージ内容は葬儀社により異なる。

※プラン料金に含まれるものを使わない場合、権利放棄扱いとなり減額されないことも多い。

※広告の料金(プラン料金)を比較して葬儀社を選ぶ方も多いが、プラン料金が安いからと言って総額が安いわけではない。

②オプション料金

①のプラン料金に含まれない物品・サービスの料金。

例)ドライアイス追加分、マイクロバスなど。

③葬儀社以外の費用

火葬料金、飲食、お布施など。

こうした料金について、普通はいくらなの?という質問は多いが、葬儀は家ごとに参列人数や希望内容が異なるため、普通はいくら、がない。

自分にとっての総額を知るには、見積を依頼して個別に計算してもらうしかない。

②総額の定義

実は、生活者と葬儀社では総額の定義が異なる。

このことが、費用トラブルの原因となることも少なくない。

【生活者にとっての総額】

- 葬儀の時にお財布からいくら支払うか?

【葬儀社にとっての総額(葬儀社の判断 例)】

- 葬儀社が領収書を発行する部分のみ(例:火葬料や飲食は含まない)

- 祭壇わきの生花など一部を除く費用の合計

など、葬儀社によって総額の定義が異なる。

ちなみに、2023年に実施した事前相談立ち合い調査によれば、「お財布からいくら支払うか?」を提示する葬儀社は全体の約1割しかない。

総額の定義の認識について葬儀社の中には、なぜそこまで詳しく言わないといけないのか、という意見もある。

実際「パック旅行の代金には現地での食費、お土産代は入ってないじゃないか」そう言った社長もいた。

でも葬儀知識のない生活者に葬儀を売る側としては、きちんと費用の概要について説明するのがプロとして当たり前なのではないだろうか。

パック旅行の代金の他に現地での食事やお土産代が入っていないことは誰でも想像できる。でも、葬儀の時にどんなところに費用が掛かるのか、ほとんどの人は知らないのだから。

③実際より安い見積

悪気がない?ケース

葬儀社の中には、生活者・葬儀社双方の「総額の定義」の食い違いについて全く意識していない会社もある。

そうした葬儀社では、自社基準の「総額」で見積を作成するのが当たり前となり、当然見積よりも支払が多い状況が横行することとなる。

ただし、本来商いとはお客様視点で商品サービスを考え提供するのが基本であることから、こうした葬儀社は例え悪気はない、としても商人としてはあまりに稚拙、と言わざるを得ない。

④実際より安い見積

故意に安く書くケース

葬儀社を選ぶ際、生活者の多くは提供内容ではなく費用を比較して選ぶことが多い。理由としては

- どの葬儀社も内容が変わらないと感じている

- 価値を感じないから安い葬儀で十分

- 経済的にお金をかけられない

といったことが挙げられる。

ケース①事前の見積

事前相談では他社と見積金額を比較されることを見越し、

- 数量や金額を控えめに書いてある見積

- 火葬場など明らかに必要な項目が記載されていない見積

- 別料金とだけ表示し、具体的な金額の記載がない見積

など、総額を記載しない不適切な見積が全体の9割を占める。

ケース②臨終後の見積

見積後、依頼書(見積書兼用の場合有)にサインを行って契約完了、というのが打合せの流れ。

打合せの際、

- 見積書に未記載の品目がある、料理、返礼品の金額をご利用分と書く(数字を見せない)など、総額を隠して依頼書にサインをさせる

- 必要でないものを売りつける

といったケースが増えている。

また、葬儀社が一括して費用を見積もるのではなく、葬儀社・料理屋・返礼品などそれぞれの業者が別々に打合せを行う、火葬場や料理など支払いタイミングを複数回に分ける、など全部でいくら支払うか把握しづらくするケースも見受けられる。

⑤追加代金トラブルにあわないために

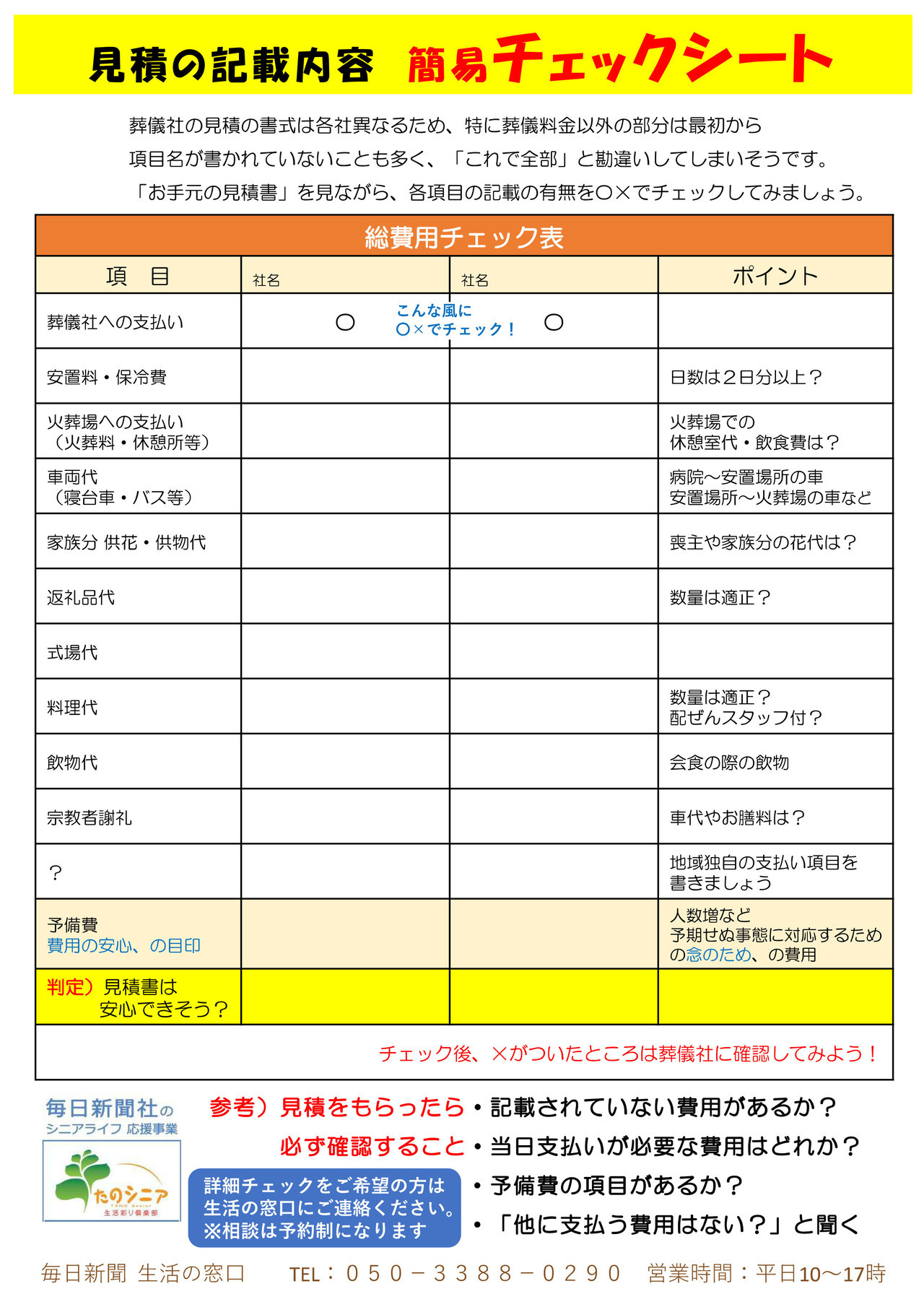

追加代金トラブルにあわないためには、事前に見積を貰い検証する。

ただし、葬儀では相見積もりが通用しないので、見積を貰って「このほかに支払うものはないですね?」と確認してみよう。

「大丈夫、これでできるよ」と言ってもらえれば合格。

あれこれとかかる、と言い出す葬儀社は避けたほうがよいでしょう。

①経営不振

①売上の減少

コロナ禍による急速な葬儀規模の縮小、生活不安、価値を感じない葬儀、などの事情で低価格の葬儀の需要が高まっており、1件当たりの売り上げは減少傾向が続き、今後回復する要素は極めて少ない。

②経営コストの上昇

仕入れ価格や人件費など、あらゆる経営コストが上昇している。また最近は広告の多様化、集客競争の過熱により、新規広告媒体を増やそうとする葬儀社の姿勢も課題となる。

こうした事情で、会社に入るお金は減り、出ていくお金は増える、という状態に陥っている。

会社の経営が苦しくなると、経営者は理想も忘れ、とにかく数字ばかりに目が行くようになり、押し売りが増える。

なお余談ではあるが、よく売上高ランキング、というものが経営の指標のように取り上げられるが、業績好調と言われる葬儀社の中には、実は押し売り、騙し売りにより数字を稼いでいる葬儀社も少なくない。

大切なのは、どのようにその数字を作っているか、という点である。

ちなみに、葬儀の価値化に成功した葬儀社では、価値を求めるお客様が集まり、低価格以外も売れるため、経営不振に陥ることがない。

②M&Aによる数字重視主義

近年、葬儀社のM&Aが増加している。

背景には、後継者難や将来に不安を感じる葬儀社の増加、既存エリアでの集客が飽和状態になり新規エリアを求める葬儀社などの存在がある。

このとき、買う側は投資資金の回収を行う必要があり、買われた側の葬儀社は数字を最優先とする経営に陥る可能性が高くなる。

またM&Aを仕掛ける側については、最初から「数字目当て」の場合が少なくないことも強引な売り方の要因となっている。

③売り方を知らない葬儀社

葬儀は買わない、と言う選択肢がないため、多くの葬儀社は他の業種に比べて「売るための苦労」を知らない。

他の業種では当たり前の「お客様の求める商品価値を踏まえ、時代に合わせて変えていく」といった工夫を行っておらず、結果としてお客様が価値を感じない、或いは買いたくない葬儀サービスを売ろうとする結果、押し売り、だまし売りが横行することとなる。

④押し売り・だまし売りにあわないためには?

確実に「これだ!」という回避策はないが、押し売り・だまし売りを行う葬儀社は大抵「本当のことを言わない」「都合の悪いことは話さない」という傾向が強い。

なので、電話ではなく事前相談に出向き、

- 見積を貰って、「このほかに支払うものはない?」と念を押した時、あれこれかかると言い出さないか?

- 追加代金のない葬儀社の見分け方や、後悔しない葬儀の考え方など、ためになる情報をきちんと話してくれるか?

- 「これがお勧め」など、説明に売り込み要素がないか?

といった点を確認して欲しい。

1)互助会は葬儀社より安い?

結論から言うと、互助会だから安い、とは言えません。

会員だと葬儀料金が安くなる(会員割引)のは昭和の時代だと互助会の専売特許的な要素でしたが、今では多くの葬儀社が会員割引を設定しています。

事前に数十万円を積み立てる分、支払い時の負担が少なく感じることはあるでしょう。

なお、互助会に限らないことですが、葬儀の商品サービスの価格は「自社価格」なので、割引後の価格が定価であると言えます。割引額が大きいから良いものだ、というわけではありません。

2)互助会に入ったほうが良いケースは?

その互助会の自社式場で葬儀をする、と決めている場合、会員にならないと「一般価格」になりますので、入会したほうがいいですね。死亡後では入会できないので、事前に入会する必要があります。

なお、互助会の自社式場以外で葬儀をする場合、祭壇が入会時に式場で確認したものより貧弱となることもあるようなので、注意が必要です。

また互助会の掛け金は預金でないので金利はつかない、解約時は5~10%程度の手数料がかかることも注意が必要です。

3)互助会は全国で使える?

互助会は「移籍(他の互助会に契約を移すこと)」を行うことによって、他の地域でも葬儀ができます。

ただし移籍を行うと、入会した互助会の利益分、元金が実質減ります。(例:30万で入会➡25万で移籍扱い)

つまり、移籍した後に解約すると元金が目減りしているので、戻ってくるお金は少なくなる、ということに。相談事例では、半分しか戻らなかった、という例もありました。

1)中抜きが起こる理由

「お布施の75%が葬儀社の手数料に」という記事が目に付いたので、ちょっと補足しておきましょう。

「中抜き」業界内では仲介料や紹介料、などと呼ばれているもので、主に2つの形態があります。

- 仕事を紹介してもらったお礼、という意味合いのもの。

- 下請けに仕事を斡旋した際、下請けから徴収するもの。

共に、葬儀業界に限らず幅広く見受けられる商習慣です。

1の場合で分かりやすいのがクレジットカードの手数料。2の場合なら不動産売買やネット葬儀でしょうか。

いずれの場合も、高額な取引ほど仲介料は金額が大きくなります。

ちなみに葬儀では、僧侶のほか料理や返礼品、生花類なども仲介料が発生することがあります。

なぜ、仲介料を払うのか、というと、「営業」が難しいからです。「もしもの時にいかがですか?」と僧侶や生花店が自宅に訪ねてくる。嫌ですよね。

つまり仲介料とは、「集客コスト(広告費)」に当たるものであり、購入価格(定価)は仲介の有無に関わらず変わりません。クレジットカードを使うお客様に手数料を上乗せできないのと同じです。

記事の捉え方によっては、「中抜きの分、お布施は安くできるんじゃないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、記事をきちんと読んでみると、ぼったくられているのは僧侶であって、生活者ではないんですね。

戒名付きの1日葬の読経が20万円なら、決して高くないと思います。僧侶の手元に5万円しか残らないのは、個人的に同情しますが。

1.仕事を紹介してもらったお礼

依頼経緯は 葬儀社➡僧侶(お寺)、僧侶(お寺)➡葬儀社、両方の場合があります。特徴は「2者間協定」。

- 葬儀社が受注した葬儀において、お客様に菩提寺がない時に、お経等を希望された場合に馴染みの僧侶を呼ぶ。

- お寺の檀家が亡くなった時、馴染みの葬儀社を呼ぶ。

昔は紹介の謝礼0円、ということも珍しくありませんでした。今でもお互い様、ということで互いの謝礼は盆暮れの付け届けのみ、ということもあります。東京のあるお寺さん、近夏の付け届けはスイカの大玉1個でしたね。冬になるとミカン1箱届くそうです。

様子が明らかに変わり始めたのは、昭和の終わり頃。「お経の営業」に僧侶が葬儀社を訪れるようになりました。「うちは1割バック」「うちは2割バック」といった具合です。

この頃から、葬儀社の中に「お布施は利益になるんだ」という意識が生まれました。

ちなみに葬儀社が僧侶を紹介した場合、初回のみ僧侶は仲介料を支払いますが、2回目以降はもう家族とのつながりができているので「準檀家」扱いとして仲介料は払わないことが多くあります。勿論、お布施の額が紹介料分高くなる、ということもありません。

余談ですが、菩提寺から葬儀社を紹介(指定)されるとき、檀家としては実質逆らえないのですが、最近の相談事例の中に、お寺から紹介された葬儀社の料金が最低100万円と言われた(直葬は不可。他にお布施と本堂代は100万~)という話がありました。家族4人の葬儀で、最低で200万は確実にかかる。怖いですね。

2.下請けに仕事を斡旋したお礼

依頼経緯は 葬儀社➡僧侶仲介業者➡僧侶(お寺)となります。特徴は「3者間協定」。

葬儀社が僧侶の仲介業者に依頼し、仲介業者が空いている僧侶を紹介するという仕組みで、記事になったのはこのパターン。

平成前期あたりから、地方の檀家減少などの事情から都市圏に出稼ぎにくる僧侶が増え始め、その「受け皿」として僧侶仲介業が盛んに。今では「僧侶 派遣」と検索するとたくさんの事業者が並んでいます。

中間に「仲介業者」が入る分、僧侶の手取りは減りますが、現在、自力での集客はほぼ不可能(ネットにライバルが多すぎる)となっており、紹介を希望する僧侶の多くが仲介業者に登録しています。

葬儀社としても、仲介業者を利用することで短時間で、確実に、僧侶を見つけられるので、都合がいいんですね。

僧侶仲介業者は大きく分けて僧侶が運営するものと、それ以外に分かれます。

僧侶が運営するものは無茶な紹介料というのは聞きませんが、それ以外だと「下請け残酷物語」状態なことも。

それでも登録する僧侶が多い理由が、今のお寺界隈の課題を物語っています。

2)中抜きが生活者に与える影響

中抜きはあくまでも「広告費など集客コスト」であり、その分、生活者が安く買える、という意味ではありません。

つまり、中抜き自体によって、生活者が損をすることはありません。

ただ、下請けだから安く使おう、その分うちが儲けよう、という考え方の企業が葬儀という場に関わっていることには不快感しかないですが。

この問題の本質は、極端に不利な仲介サービスに頼らざるを得ない僧侶の現状にあるのだと思います。

時代的背景から見れば、僧侶というポジションは現在、とても魅力的であるはずなのですが。。。

僧侶の皆様には、お寺と僧侶の「本質的な役割」について、一度しっかり向き合ってみると良いと思います。

information

葬儀社コンサルをしている理由

当社のはじまりは、生活者向けの葬儀サポートだったんですね。

活動初期は、誰もが当たり前に後悔のない、心温まる葬儀ができるように、との願いを込めて

- お葬式情報館(日本初の葬儀のコツ 公開サイト)

- 東京都生涯学習情報システム 登録講師(葬儀専門)

- 葬儀を考える消費者の会(国分寺市登録市民団体)

- マイベストプロ東京 葬儀アドバイザー(新聞社系)

といった活動を行っていました。※上記は全て休止中

要は費用面や内容面で「こうすると後悔のない葬儀ができるよ」「トラブルにあったらこうするといいよ」といった情報公開やサポートを行っていたんですね。

でもね、誰もが当たり前に心温まる葬儀ができる環境を整えたいと思ったら結局、葬儀社を鍛えないと葬儀は良くならない!という結論に達し、今は葬儀の価値化コンサルティングを行っています。

で、葬儀社コンサルを実際にやってみると・・・

守銭奴や、考えの幼い葬儀社があまりに多い現実に唖然としています。

このページも、少し前までは普通の企業ページ的内容だったのですが。。。

業界に少し刺激を与えたほうがよさそうだね、という意見が多く、現在2025年12月の公開に向けて準備を進めています。