営業時間 | 10:00~17:00 |

|---|

定休日 | なし |

|---|

「葬儀の本質」経営論

葬儀 価値化の教科書

序章~2章 公開中

1章

9割の葬儀社が気付いていない残酷な現実

この現実を知ってなお

今まで通りで大丈夫、と思えますが?

事前相談に立ち会ったり、各社の離れが進み、安い葬儀しか売れない時代になった。これは仕方ないことだ。

そう思ってはいないでしょうか。

葬儀社の社長さんと話すとき、10人に1人しか理解していない話があります。

例えば、見込み客が実は減り続けている、と言う話。

これが判っている葬儀社では、追加代金トラブルが起きない仕組み作りをしています。

この章では、気付いていない葬儀社様が多い3つの事実と、経済産業省が2019年に作成した、葬儀業界ととても深い関わりのあるVUCA時代に関するレポートについてお伝えします。

このページは一年コンサル「葬儀王養成塾」基礎研修の要約版になります。

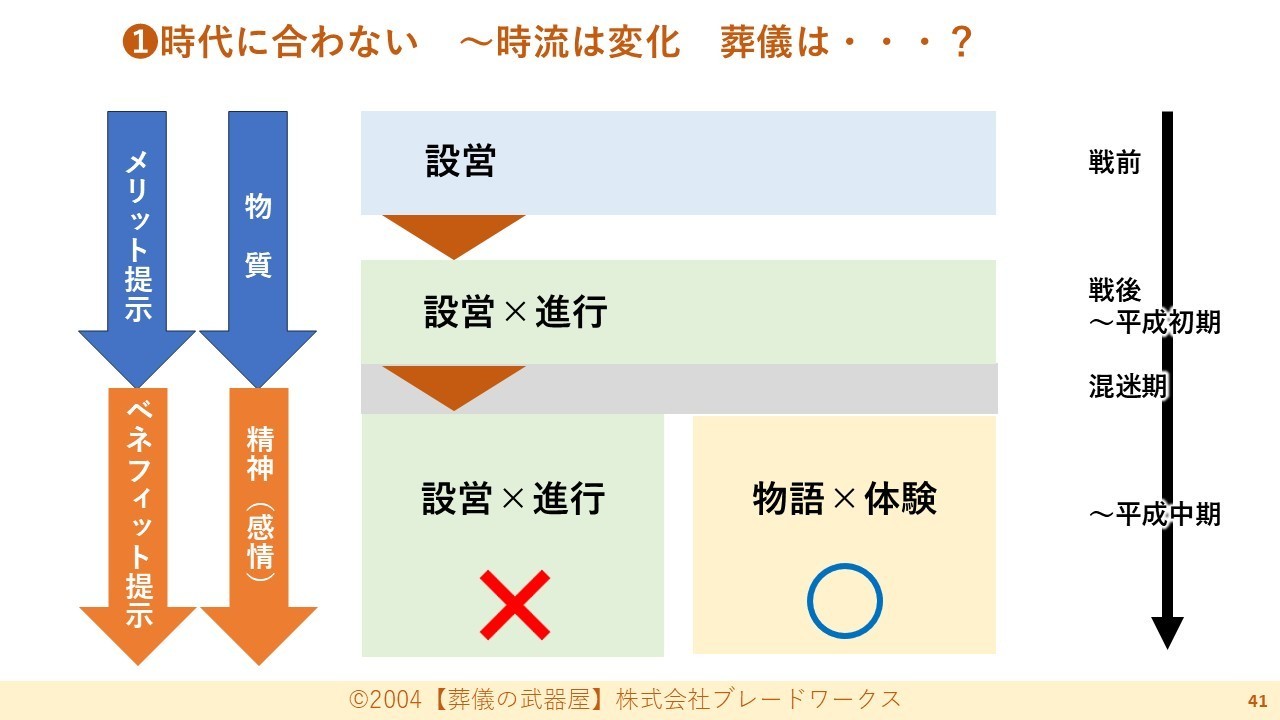

1)価値観の変化

例えば車の広告。昭和から平成初期は「スペック重視」の広告が主流で、チラシには車のグレードや装備がずらりと列記されていました。今は、車を利用することで得られる満足感を重視した広告が主流です。

日本人の価値観は、バブル崩壊・リーマンショックを契機にモノ基準(物質的満足)からコト基準(精神的満足)に変化したと言われています。先の車の広告例を見ても、それをお分かりいただけると思います。

これを図にすると、このようになります。

ポイントをピックアップすると、

メリット(利点)よりもベネフィット(感情的満足)が選択基準になったことにより

- 祭壇の立派さよりも偲び方が重要となった。

- 設営×信仰という画一的な葬儀スタイルでは満足できなくなり、過ごし方重視の葬儀スタイルが好まれるようになった。

過ごし方の簡単な例としては、家族葬、義理の参列を避け、近しい人のみ招く、と言うスタイルが判りやすいでしょう。

また、感情面での満足を最大化するために、故人様とご家族の物語をメインテーマにした「物語×体験手法」は数少ない感情的満足の成功事例の一つとなっています。

他の産業では、時代の移り変わり、価値観の変化に合わせて、商品・類似品にない付加価値・単価・集客の全てを変えてきました。

それに対して葬儀では商品しか変わっていない。だから今、葬儀を「売り辛い」と感じる葬儀社様が多いのです。

「最も強い者が生き残るのではなく、唯一生き残るのは変化できる者である」

よく引用される言葉ですが、生き残りたければ変わるしかないのです。

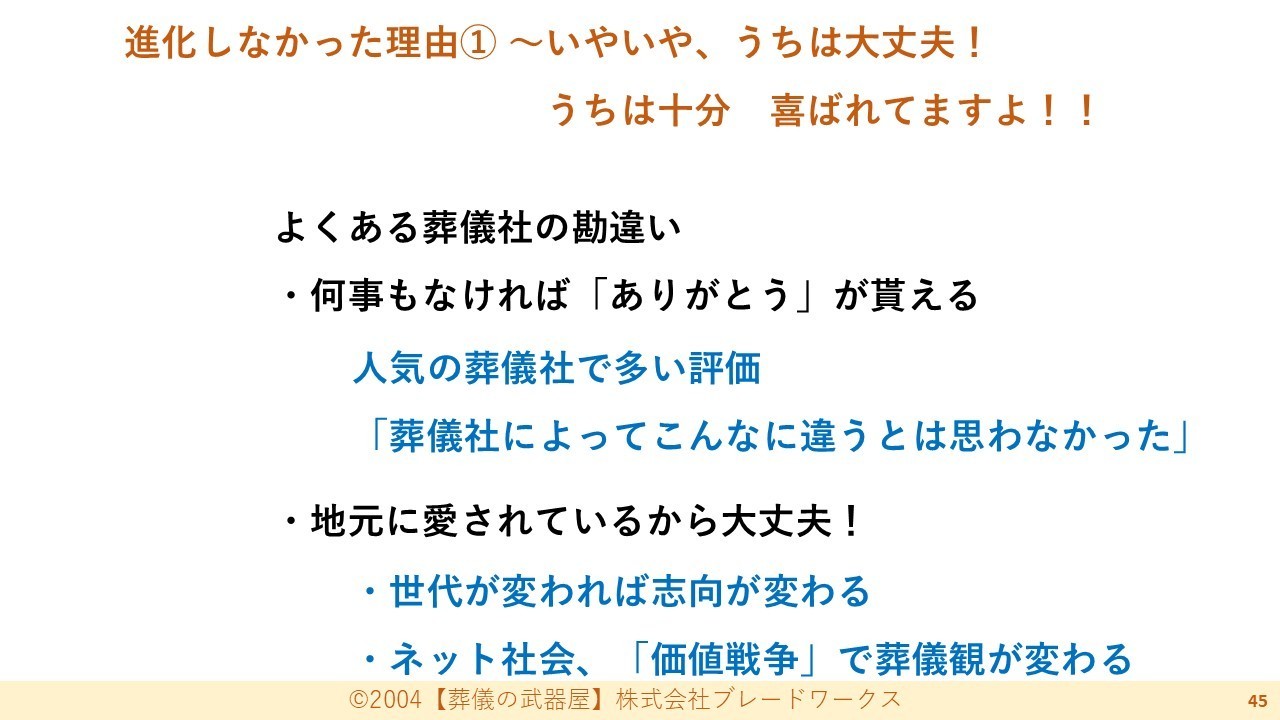

でもこうした話をすると、多くの葬儀社様から、「いやいや、うちは喜ばれてるよ」という言葉が返ってきます。

実はこれが、葬儀社が変化しなかった一番の理由、「勘違い」なんですね。

もし本当に喜ばれているなら、安くない商品も売れ、集客に困ることもないはずですから。

2)お客様は満足している、という勘違い

「うちはお客様からとても喜ばれている」過去にお会いした社長様のほぼ全員がそうお答えになります。

私「でも、集客や単価で悩んでいる。それっておかしいと思いませんか」

社長「だって、こういう時代だから仕方ないよね」

そんなやり取りを、今までどれだけしてきたかわかりません。

もし社長のおっしゃるように、時代的要因によるものだとしたら、全ての葬儀社が同じように集客や単価で悩んでいるはずです。

でも現実には、多くの葬儀社が売り上げを落としたコロナ禍に最高益を達成した葬儀社も少なくありません。

つまり経営が下向くのと、時代的要因は、今回に限っては全く無関係何ですね。

多くの場合、お客様が「ありがとう」と言ってくれるのは、不安に感じていた葬儀という大変なことが無事終わったことに対してのありがとうです。

皆さんが頑張ってくれたことに対してのありがとうであって、葬儀という商品サービス自体が褒められているわけではないことが多いのです。

ちなみに、商品サービス自体が褒められるときは、

「こんな素敵な葬儀初めて!」

「葬儀社によってこんなに違うとは思わなかった」

そんな風に言われます。

価値観の変化により満足の基準は変わる。

このことについて、経験の長い年長者ほど理解したがらない傾向もあります。

例えば、立派な祭壇を飾ってしっかりと進行することで評価されてきた、という過去の成功体験の積み重ね。

それにより、葬儀とは「こういうもの」という思い込みが強くなってしまうことがあります。

若い社長だと、葬儀で大切なことは、と聞くと「きちんと故人を偲ぶこと」的な答えが多いのに対し、年長の社長だと「つつかなく進行すること」的に答える方が少なくありません。

重要なのは、自分の価値基準ではなく、お客様の価値基準です。このことは、集客・単価・差別化の全てにおいて、葬儀社様の施策がうまくいかない理由の上位にある課題です。

ちなみに中には「高い葬儀を売ること」と答えた方もいらっしゃいますが、当社とは相いれないでしょう。

死亡者数は2040年頃まで増え続ける、と言われています。

葬儀社の中には、それで高を括って強引な売り方をしているところもあるようですが、ここには大きな誤解があります。ここでは、1割の葬儀社様しか気づいていない「見込み客」という視点についてお伝えします。

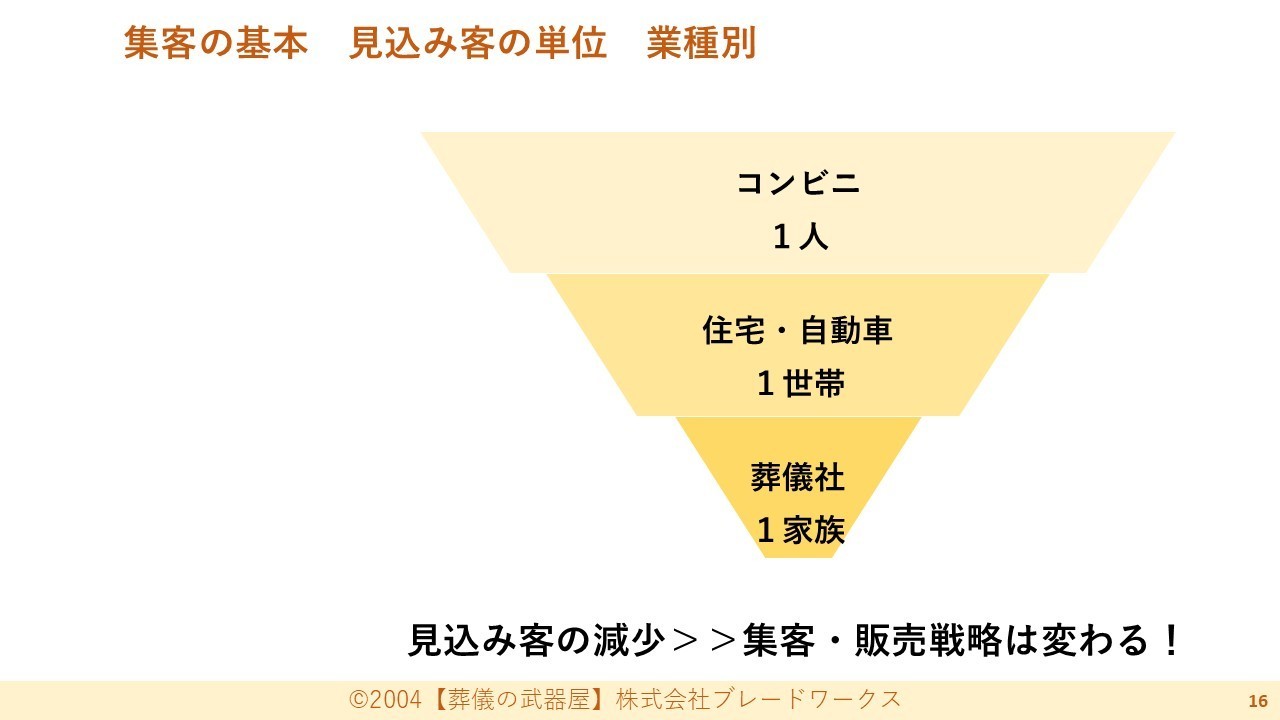

見込み客の定義は業種ごとに異なる

見込み客の定義は業種ごとに異なります。例えば夫婦2人と未成年の子供2人の4人家族で考えると、

コンビニにとって見込み客数は「4」となります。

車や住宅の販売店にとって見込み客数は基本「1」となります。

車に関しては家族で2台、と言うこともあるかもしれませんが、家族が4人いるから家を4件買う、とはなりません。

見込み客の数え方はコンビニは「人」が基準、車や住宅販売店は「世帯」が基準です。

では葬儀の場合は、と言うと、親兄弟複数の世帯を合わせた「家族」が基準になります。

親世帯・長男世帯・長女世帯がある家族で、長男が車を買おうとするとき、長女や親は何も言わないでしょう。

でも葬儀の場合、例えば長男が「あの葬儀社は評判がいいらしい」と言えば、「話を聞いてみよう」となりがちです。

また逆に、「あそこはよくないらしい」と聞けば、その葬儀社を避けて選びます。

そしてその家族数ですが、国勢調査のデータを読み解くと、2010年を境に家族数は減り続けており、2020年時点では約50万、家族数が減っています。

つまり、死亡者数は増えていても、見込み客数は減り続けている、ということです。

見込み客数が増え続ける時代と、減り続ける時代では、販売戦略は全く違うものになります。

また、お客様から嫌われる行動は、完全NGとなります。

罹患率ほぼ100%

タイトルを読んで、怖がらなくて大丈夫です。

ただ、この部分は今後、意識して業務にあたって欲しいと思います。

葬儀社に特有の職業病。それは「死に対して鈍感になること」です。

毎日毎日、人の死と向き合う。ある意味、日本で一番「亡くなった方とそのご家族」と向き合う時間が長いのが葬儀社という仕事だと思います。

死に対して鈍感になるのは、心の自然な自衛手段です。そうでないと、心を病んでしまうからです。

問題なのは、死に鈍感になることによって、ご家族の心情への配慮が不十分になりやすいこと。

このことが原因となって、葬儀という仕事の中での「不具合」に気付きにくなったり、お客様への支援が事務的なものになってしまったりすることがあります。

見込み客数が減少に転じている今、お客様から嫌われる要素は徹底的に取り除かないといけません。

見慣れた光景も改めてご家族の気持ちになって見つめ直してみると、色々な不具合が見つかることと思います。

今まで通りは通用しない

でも、希望はある!

VUCA時代、そんな言葉を聞いたことはないでしょうか。

2019年に経済産業省が今後の日本の経済活動に関するVUCAについてのレポートを作成しました。

簡単に言うと、今後は文明の転換やかつて経験のない社会の変化に伴い予測不可能な事象が続くことになり、これに起因して過去の経験則に基づいた経営ができない事態となる、と言うものです。

要は、前はこうだったから今後はこうしよう、という考え方が通用しなくなる。常に未来を予測した経営が必要となる、ということ。

ここ5年ほどをさかのぼってみても、大企業ですら経営判断を間違うことも珍しくないようです。それほどに、経営が読みづらい時代になっている、ということなんですね。

レポートの中で、非常に素晴らしい見解があります。

それは、今までと同じ判断は通用しなくなるが、「今後はそれぞれの業種ごとに本質に基づいた経営が重要となる」というもの。

世の中の流れをもとに商品サービスを考えるのではなく、お客様に求められる本質に基づいて商品サービスを考えるのが重要、ということなんですね。

本質に基づいて商品サービスを考える、というのはよく「商いの基本原則」と呼ばれるものになります。

ちなみに、商いの基本原則に照らし合わせて現状の葬儀を読み解くと、葬儀が売り辛い最も大きな理由が見えてきます。この点は 2章 繫盛店の視点でお伝えします。

成功事例を頼ると失敗する

「好調な葬儀社はどこ?」

「その会社では何をやっているの?」

初見の葬儀社さんから高確率でされる質問がこれ。

要は、その方法を真似たい、ということなのですが。

気持ちはわかる。

でも、こう考えているうちはうまくいかないんですよね。

何をやっているか?

よりも

何故、そうするのか?

が重要なんですね。

例えば、写真のスライドショー。

あれは見た目にすごいからするのではなく

- 写真をバラバラに置くよりも、同じ写真をみんなが見ながら話せる

- 写真を選ぶ時間が家族にとって癒しになる

などの意味があるからするんですよね。

これが理解できている葬儀社では、スライドを内製化する仕組みを作り、常用する。

(内製化するにも理由があります)

対して、理解できていない葬儀社はスライドに消極的です。

他社の成功事例を自社に落とし込もうとする。

それ自体は間違いではありません。

でも、多くの葬儀社様がとりがちなその行動が、実は生活者の葬儀離れの主な原因となっています。

同業者の成功事例ばかり気にして、お客様の「本当の」ニーズと向き合うことをしない。

商いとはお客様あってのものです。

同業者の動向を気にするより、お客様を気にするべきなのです。

お客様のことをしっかりと見ないから、お客様は安い葬儀を求めている、という誤解をするんですね。

お客様をしっかりと見ている葬儀社では、直葬を含む家族葬の平均単価120万超えも珍しくはないんです。

(平均単価は飲食や返礼品などを除く金額)